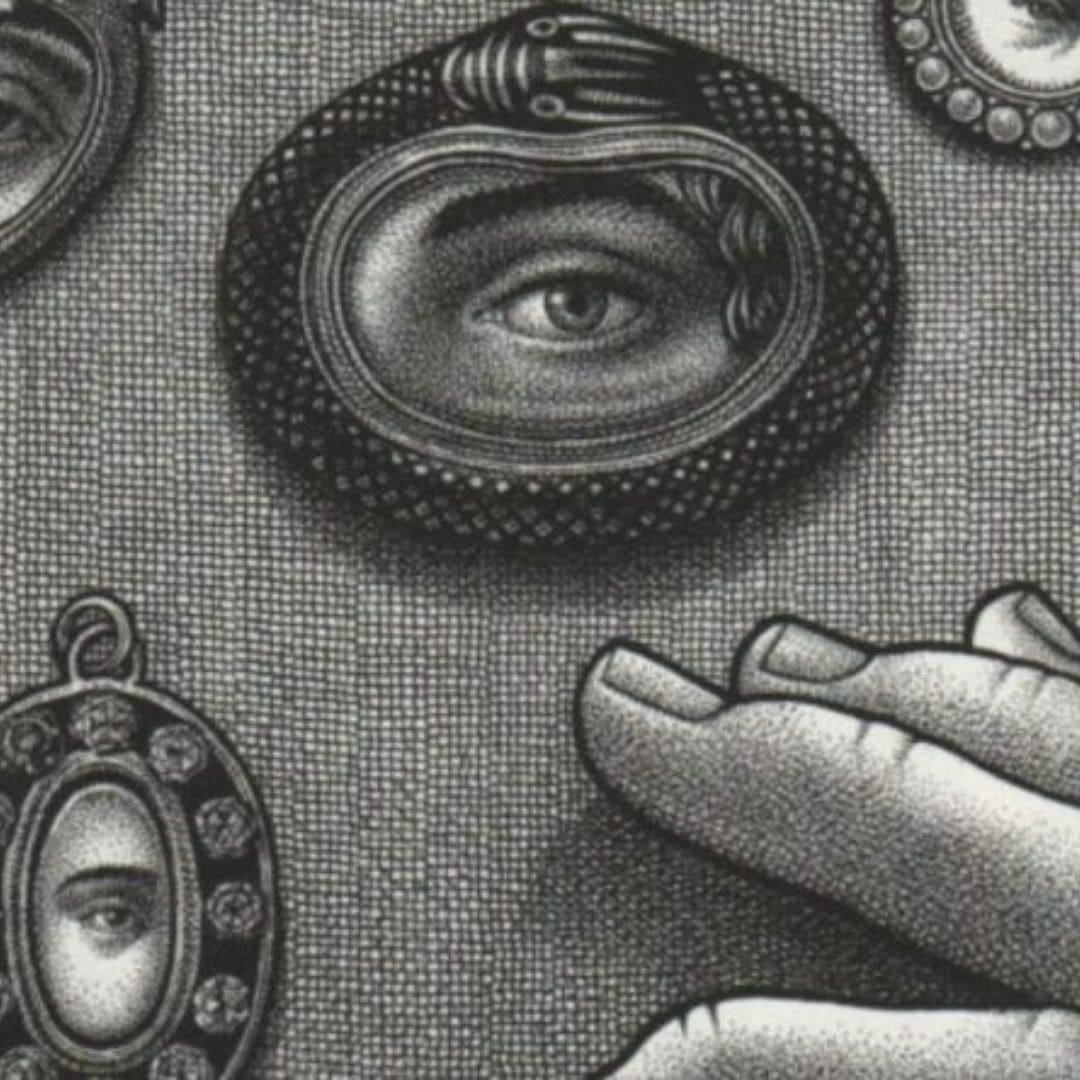

ARTICOLO DI GIORGIA GIUSTINELLI – illustrazione tratta dalla graphic novel “Benzimena. Anatomia di uno stupro” di Nina Bunjevac

«Creare pericolosamente, per gente che legge pericolosamente. Ho sempre pensato che essere una scrittrice significasse questo. Scrivere sapendo in parte che, per quanto banali possano sembrare le tue parole, un giorno, chissà dove, qualcuno potrebbe rischiare la vita per leggerle.»

Edwige Danticat.

Essere scrittori significa iniziare a scrivere,

iniziare a scrivere di sé permette di nutrire una certa postura mentale in grado di dare voce alla nostra – in una parola – irrequietezza.

La scrittura di sé si manifesta come un potente mezzo di autocostruzione, in quanto attraverso le parole l’individuo dispone degli elementi che costituiscono una certa nozione di sé. In altri termini, è in grado di comporre una narrativa che riflette e al tempo stesso plasma la propria identità. Questo processo crea uno spazio tra il mondo interiore dello scrittore, l’immagine catturata dalle parole, e il lettore, che interagisce con quest’autorappresentazione che prima non esisteva.

Come si crea questo spazio attraverso l’autobiografia? Grazie alla sua capacità di trascendere l’individuale e toccare il collettivo.

Essa adotta due strumenti: la narrazione e la finzione, le quali sono manifestazioni intrinseche al linguaggio e caratterizzano l’esperienza umana quotidiana, esse infatti istituiscono un patrimonio che è comune a tutti ed in quanto tale non va costruito, ma indirizzato.

Su un piano sociale, l’uso dell’autobiografia permette una sorta di dialogo tra l’Io dello scrittore e il Tu del fruitore, dove entrambi possono trovare punti di contatto e riconoscersi l’uno nell’altro. Questa connessione genera un terreno comune, dove le storie personali non appaiono più come entità isolate ed irriducibili, ma come parti di un mosaico più ampio in cui vige una fondamentale comunanza per cui, solamente tramite il racconto condiviso ed esternalizzato, è possibile ricomprendere integralmente la propria esperienza, la quale non è atomistica bensì di per sé si riscopre essere intersoggettiva e relazionale. Questo approccio si rivela particolarmente significativo quando affrontiamo temi delicati e complessi come l’esperienza del suicidio. Contrariamente alla percezione comune del suicidio come un atto puramente individuale, è fondamentale riconoscere l’influenza che il contesto sociale e comunitario ha sulle persone che si trovano in situazioni di estremo disagio. La mancanza di spazi adeguati dove condividere e affrontare queste esperienze può contribuire a un senso di isolamento e disperazione.

L’importanza di creare un piano comune, dove queste esperienze possono essere condivise e discusse apertamente, risiede nella capacità di normalizzare e dare voce a vissuti altrimenti relegati al silenzio. Ciò può contribuire a contrastare il fenomeno dell’ipocognizione, ovvero la mancanza di strumenti concettuali per comprendere e articolare il proprio malessere.

La pratica di scrittura del proprio sé mostra la posta in gioco: coloro che narrano il proprio trauma tentano di trasmettere la propria esperienza, ma è proprio in questo sforzo che il processo mostra i suoi limiti, ed entra in gioco il dispositivo finzionale in grado di superare la dissimmetria che caratterizzata l’esperienza del trauma. Tuttavia, ciò non implica un’appropriazione diretta del trauma, che rimane indefinibile e non tematizzabile, come la Moon dei Pink Floyd.

In effetti, ciò che avviene è una riconfigurazione, ovvero una presentazione mediata e figurata; una rivelazione che segue un processo trasformativo, consentendo al nucleo traumatico irrappresentabile di emergere a livello visibile, seppur al costo di una modificazione.

Nella scelta da parte dell’individuo di scrivere di sé al fine di chiarirsi e delimitarsi, vi è anche l’obbiettivo della condivisione. Una delle caratteristiche della scrittura autobiografica, e di un’autorappresentazione più in generale, in quanto supporto alla costituzione del proprio sé, è quella di ricercare e fornire un confine.

Ma è anche vero – citando Homo Sacer di Agamben – che il termine confine, può avere una declinazione positiva rappresentata dall’irruzione dei concetti di differenza e alterità: dunque il confine diventa, una soglia, una sorta di condivisione del limite. Questo perché nell’autorappresentarsi c’è l’intenzione di dare fisicità ad un mondo invisibile, c’è la necessita di mostrare quanto di mostrarsi, offrire forma a ciò che si vuole salvare dall’oblio.

Se è vero che parole ed immagini presentificano l’invisibile è anche vero che non dobbiamo supporre il quantuum di choc che un racconto straziante o una fotografia particolarmente angosciante possano parlare da sé ed essere manifesti autoesplicativi. Alla fine di una rappresentazione e ancora di più nel caso di un’autorappresentazione si legge non quello che dice, ma che dovrebbe dire: il significato originario, l’intenzione dell’autore non ci vengono consegnate immediatamente né possiamo accedervi intuitivamente.

Si crea una distanza tra ciò che viene rappresentato e chi si trova davanti, il quale si traduce nelle plurime letture da parte dei fruitori.

L’intenzionalità non ne determina il significato, avvisa, ma non obbliga, crea uno spazio dato dalla distanza affinché le cose semplicemente accadano, senza interpretazioni forti che possano invaderlo o respingerlo in modo che storie non ancora narrate possano cominciare a darsi.

In questa cornice di senso si inserisce la finzione.

L’inclinazione ad utilizzare dispositivi finzionali permette, in ultima analisi, una riflessione sul contenuto. L’idea di fondo è che confini mobili e porosi dividano finzione e realtà: non sono termini contraddittori, sono artifici piuttosto che artificiali perché stabiliscono un momento determinante della definizione della realtà offrendo una riconfigurazione più profonda.

La finzione, infatti, fa sì che nello spazio si mettano in comunicazione due mondi, uno scenico e uno segnico, trovando espressione a qualcosa che non si manifesta direttamente in termini razionali, esattamente come fa il segno con la cosa significata.

Aristotele d’altronde riteneva fondamentale lo spazio inaugurato dalla finzione, dalla mimesis, proprio perché garantiva un coinvolgimento emotivo e trasformativo sostenuto dalla sicurezza offerta dalla dimensione finzionale. L’obiettivo ultimo è quindi quello di curare il contesto sociale, trovando pratiche quotidiane che promuovano supporto e riconoscimento dando voce e forza a coloro che cercano di trovare le parole all’indicibile, rendere tangibile l’intangibile e trasformare l’inconsistenza dell’ombra in una luce seppur tenute.

Il contesto infatti ci modifica nella stessa misura in cui lo modifichiamo; e l’invito è averne cura.